Сонково - Весьегонск. Часть 1

17.07.2025 в 07:52 (1263 Просмотров)

День 1-й. Пробег 166 км.

В прошлом году я читал вконтакте новость своей подписчицы. Она ездила на северо-восточный край Тверской области, на самый конец Рыбинского водохранилища ради маленького городка с винзаводом. Этот винзавод существует с начала прошлого века, производит богатый ассортимент продукции, но мало где можно ее купить. И тут для заброски надо задействовать поезд Москва - Рыбинск и ехать до станции Сонково. Ну а ограничиваться одной прямой Сонково - Весьегонск я не стал. Немного в стороне есть город Бежецк, и там на карте просматривается много чего туристического. Слово Бежецск я помню с детства, так как этот город находится на железной дороге Иваново - Санкт-Петербург и проезжается на поезде ночью. Хотелось тогда посмотреть, что это за город, но очень уж он далеко и неудобно расположен.

Раньше поезд Москва - Рыбинск отправлялся с Белорусского вокзала с тех самых платформ, где сейчас МЦД. Теперь же электричек едет столько, что ни о какой стоянке поезда дальнего следования не может быть и речи. Логично было бы его отправлять тогда с Савеловского вокзала и пускать на платформу людей перед посадкой, ведь на Белорусском вокзале также делали. Но вместо этого его перевели на Восточный вокзал. Я ближе к 8 часам вечера доехал на МЦД-4 до Нижегородской, там пересел на МЦК и доехал до самого дальнего вокзала. И в это время а центре России установилась несусветная жара, что делало такую поездку чем-то очень экстремальным. Низкая платформа у самого здания вокзала оборудована табличками, на которых высвечивается где и какой вагон остановится. Я знал, что мне грузить велосипед надо в 6-й вагон и знал, где его упаковать. Вместе со мной набралось еще трое желающих везти велосипеды в Рыбинск. И они погрузили их в неразобранном виде, но проводники не особо этим возмущались. Я думал, что хоть в поезде будет кондиционер. А вот в моем вагоне кондиционер оказался нерабочим. Как вообще спать в такой духоте? Это же как баня или сауна. Мне же завтра в 7 часов надо на старт. Поезд ехал на тепловозе всю дорогу. Это потому, что небольшой съезд с МЦК на главный ход савеловской ветки не электрифицирован. Когда поезд проехал Лобню, скорость его стала побольше, а я забрался на верхнюю полку, и из окна дуло так, что о невыносимой жаре в вагоне можно было забыть. Но пришлось прикрыть говову полотенцем, чтобы не так сильно задувало, это все-таки место для сна. Вопреки опасениям я заснул хорошо, так как старая рельсоукладка со стыками заставляла вагон раскачиваться, а не просто слегка вибрировать. Утром я увидел в окно Волгу, она там очень широкая. Но час был ранний, я подремал еще. Люблю я ездить по малодеятельным жд веткам. Поезд едет медленно, колеса стучат, а ветки деревьев мелькают перед самыми окнами. В этом куакая-то своя знакомая с детства романтика.

Станция Сонково узловая, там поезд меняет направление движения, и у меня было достаточно времени, чтобы сходить за велосипедом в другой вагон и даже его собрать.

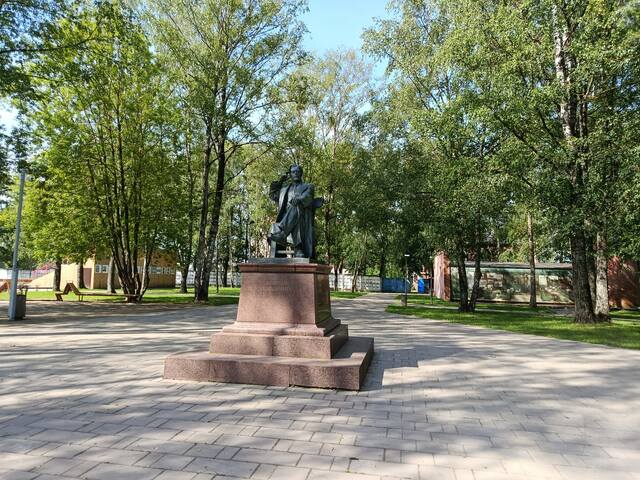

Люди, выходящие из поезда на время стоянки, могут посмотреть на два памятника. Это памятник министру путей сообщения Российской Империи Михаилу Ивановичу Хилкову. Это крупный человек, занимавшийся строительством Транссибирской магистрали и каспийской железной дороги, но его отношение к Северой железной дороге я не нигде нахожу. И кстати, осваивал он это дело в Америке.

А с другой стороны напротив вокзала есть еще один памятник - Василию Ивановичу Андрианову. Это советский летчик, родившийся в этих краях. Он прошел всю войну и дошел до Берлина.

Недалеко от вокзала находится деревянная церковь царственных страстотерпцев. Это новодел 2002 года постройки.

Сам поселок Сонково образовался за счет крупной узловой станции, которая стала градообразующим предприятием. Но он очень маленький и малопосещаемый, так как ничего кроме железной дороги там нет. А вот автомобильные дороги в Тверской области сейчас находятся в отличном состоянии.

Вскоре отправился поезд из одного вагона на север. Именно на таком я поезду обратно.

При этом машин там очень мало. Тверская область огромна по площади, но мало населена. Утреннюю прохладу нельзя назвать плохладой. Это было средней силы пекло перед более страшным пеклом, которое меня ожидало днем. Сначала усиленно шел пот, но через час организм вошел в режим, и жара стала ощущаться не так сильно, а движение стало даваться легче. Иногда на пути встречались такие живописные болота.

А вот и Бежецкий район. До Бежецка недалеко - всего 32 километра.

Перед Бежецком течет река Остречина. Погода явно не комфортная для движения. но на фотографиях все выглядит ярко и красочно.

Жилый кварталы Бежецка выглядят типично для города с населением несколько десятков тысяч человек. Там живет всего 20 тысяч.

Музеи открываются в 10, а я приехал в девятом часу. Есть время покататься по городу, посмотреть архитектуру. Начал я с церквей. Первым был краснокирпичный Спасский Собор, построенный в 1895 году.

Но больше всех мне понравилась Преображенская церковь. Рядом в ней есть еще маленькое озерцо. Но оно в таком заросшем состоянии, что нечего на него смотреть, тогда как сама белая церковь с золотыми куполами выглядит ярко и красиво. И главное, никакие деревья и соседние здания не мешают на нее смотреть.

Еще на карте рядом просматривался Благовещенский монастырь. Это все за железным забором, и церковь там окружена деревбями и соседними домами, да еще и в лесах. Только в фасада ее можно хорошо рассмотреть.

Рядом стоит деревянный храм.

Внутри удалось снять одну фреску на входе. Никого вокруг не было.

Вот не вспомню, с какой сценой можно ассоциировать эту картину.

После осмотра этого квартала я выехал в самый центр на улицу Рыбинскую. Тут сразу появились исторические здания.

У рынка я взял целую бутылку разливного кваса. В такую погоду это была тема. Скоро будет 30 градусов. Очень приятно было освежиться. А вот и место основания Бежецка. Еле читающаяся надпись гласит, что город основан в 1137 году.

Тут же стоит мемориал Победа. Был сооружен к 50-летию победы в войне.

Дадее идет самая центральная улица Советская. Не все здания старинные, но и новые строят с архитектурным разнообразием.

Встречается и такое шедевральное деревянное зодчество.

Мне хотелось посмотреть на памятник балалайке в самом начале Липовой аллеи. Его поставили в честь первого в России руководителя оркестра народных инструментов, балалаечника-виртуоза Василия Андреева.

И тут я полез в сумку за квасом и обнаружил, что кваса стало немного меньше, полотенце сырое и слегка липкое, а из сумки капает. Я психанул и с громкими ругательствами вытащил полотенце наружу, чтобы оно сохло. Его уже нельзя полноценно использовать, пока не постираю. Меня реально бесит, когда недотянутая бутылочная пробка приводит к таким последствиям.

Далее я пересек улицу Советскую заехал в квартал напротив. Тут же я заприметил бистро, в которм пообедаю. А тут меня заинтересовала небольшая похожая на колокольню Введенская церковь. Рядом с ней небольшое озерцо мало похожее на озеро, скорее на болото. Это одна из первых каменных церквей города, построенная в 1862 году.

И как интересна все-таки старинная архитектура.

Дальше я заехал в парк на Советской площади напротив камня в честь основания города и монумента Победы. Интересные такие часы и памятник бежецкому писателю Вячеславу Шишкову.

За парком течет небольшая речка Похвала. Ее обустроили для прогулок и отдыха.

После осмотра центра я заехал попить кофе с пирожком в павильон с шаурмой. Лучше бы я туда не заезжал. Воды я там потерял больше, чем выпил. Помещение раскаляется на солнце до невообразимой температуры. Но для работников из солнечного Узбекистана это же привычно, у них там 45 бывает, и им нормально. Первым музеем. где я хотел побывать, это тюремный замок. Я был под впечатлением от подобного заведения, которое я посещал в Боровске. Для этого надо было проехать через мост в заречную часть города. На карте была обозначена очень широкая река Молога. Та самая, которая впадает в Рыбинское водохранилище в районе Весьегонска. Я ожидал увидеть просторную водную гладь и берега с дорожками и качельками и может даже пляжик. Но вместо этого я увидел огромное заросшее болото. И только в середине видно, что это река.

Ну а тюремный музей выглядел вовсе не как тот, который я посещал в Боровске. Это какое-то маленькое здание с отдельным входом для посетителей, и который был закрыт.

Ну а на другом конце здания был другой вход, а дальше уже ворота в настоящую зону с колючей проволокой и табличкой, обозначающей принадлежности объекта ФСИН России. Да, там за стеной сидят настоящие зэки. Я зашел во второй вход и спросил женщину. Она сказала, что музей с той стороны, но попасть туда можно только по предварительной записи. Не особо много я потерял, в центре есть кое-что поинтереснее. С другой стороны моста река уже больше похожа на реку, чем на болото. Но все равно никто не купается.

Самым на мой взгляд интересным был купеческий дом. Посещение было с экскурсией на 40 минут. Музей расположен в доме, принадлежавшем купцам Андреевым, которые были одними из самых известных и влиятельных в городе. На самом деле интерьеры дома созданы на основе коллекций вещей из разных мест города.

Еще этот край в свое время славился льном. Да, издревле в центре России никакого хлопка не было, люди все шили из льняных тканей. Не было столько железных дорог, чтобы везти из Узбекистана. Теперь же эта отрасль потерала свое значение, но местные эетузиасты таки засеяли льном одно поле и нашили из него несколько изделий для музея.

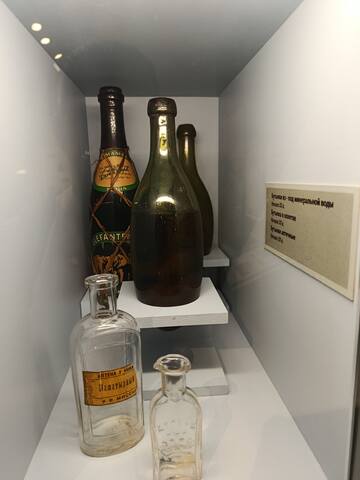

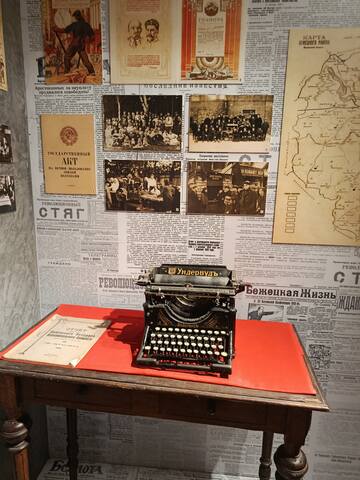

Еще буквально через улицу есть два музея в одном - это краеведческий и мемориальный музей писателя Шишкова и композитора Андреева. Но об этом писателе и композиторе я ничего не знаю, а в краеведческий я взял билет. Все начиналось с древних ракушек и вещей первобытного человека, а заканчивалось купеческими предметами и печатной продукцией местной типографии.

Напоследок я решил заехать в выставочный центр в доме Гумилёвых, но не нашел там никакого входа кроме как в жилой подъезд. Только на втором этаже в оках виднелись старые черно-белые фотографии.

Время подошло в обеду, и я заехал в то самое бистро а Первомайском переулке. Это оказалась хорошее кафе, там меня вкусно покормили домашней едой и дешево, всего за 300 с чем-то рублей. Давно не видел таких цен. Потом я вырулил на улицу Большую и поехал в Весьегонск. Не отпускала меня старинная улица, сделал я еще пару снимков.

Это памятник композитору Иванову.

За главным поворотом я хотел завернуть и посмотреть на здание вокзала, но как-то неприметен оказался тот второй поворот. Проскочил и не стал возвращаться. Стояла 30-градусная жара, а ехать надо было еще 120 км. Я к этому моменту накатал 40.

После обеда организм был еще в форме. Дорога была не сказать, что с каким-то безумным рельефом, но и не плоскач. Спусков и подъемов было много. Но даже скорость 18-20 км/ч на подъеме создавала ощутимый встречный охлаждающий поток, тогда как встать под палящим солнцем было чем-то крайне неприятным. До первой крупной населеники - поселка Красный холм я ехал чуть более 40 км.

Но за несколько километров до Красного Холма я заприметил справа от дороги озерцо с купающимися и завернул, настолько сильно хотелось освежиться в воде. Спуск в это озеро шел по сколзким плитам, и муж с женой, приехавшие купаться на машине, предложили мне спуститься в воду по специально постеленному коврику.

После недолгого купания я смыл пот и почувствовал себя легко. Оставшиеся 4 или 5 километров пролетели быстро.

Отправить другу ссылку на эту запись

Отправить другу ссылку на эту запись